Il lavoro artistico di Lello Esposito è incentrato sulle simbologie, o meglio ancora, dovremmo dire, sulle simbolografie. Sono simbolografie consuete, stratificate, prevenute a noi dopo secoli di sedimentazione nell’immaginario collettivo, che riguardano innanzitutto la sua Napoli. Simbolografie spesso consunte, corrispondenti a luoghi comuni, ma che continuano miracolosamente a sopravvivere, confidando sull’abitudine, sulla pigrizia mentale, sulla superficialità dei mass media e di certo turismo di massa. Esposito le riprende, le riduce a termini essenziali di riconoscimento, le svuota di ciò che di più di trito e banale ci può essere, ma senza annullare del tutto la loro carica di convenzionalità. Non vuole cancellare: che ci piacciano o no, sono simboli con cui si convive, altrimenti si rischierebbe di avere una visione asettica della realtà, sostanzialmente distorta, dove avrebbe diritto di esistenza solo ciò che piace a una minoranza di spiriti eletti. Esposito, piuttosto, vuole reinventare questi simboli, proporre per essi nuove applicazioni, nell’intento di rivitalizzarli, di modificare il loro rapporto passivo con la storia per metterli in diretto contatto con un presente in continua evoluzione, estendendo in tal modo anche la loro capacità di rappresentazione metaforica. In questo senso, i Pulcinelli sono probabilmente i lavori più emblematici della “denapolizzazione” di Esposito, passaggio necessario con cui l’artista vuole conseguire una “nuova napolizzazione” simbologica. I Pulcinelli dialogano con sé stessi, con il loro modo di rappresentare un clichè tanto più eterno quanto più generico; si riaffermano rinnegandosi, vestendosi di nuove materie e assumendo fattezze inconsuete che sembrano fare il verso a Alberto Giacometti, conciliando l’apparentemente inconciliabile, la tortuosità di corpi filiformi con sorrisi beffardi. Così reinventati, fra antico e moderno, fra contraddizioni insanabili che però non macerano affatto, i Pulcinelli allargano il loro campo semantico per essere non più simbolo solo napoletano, ma nazionale (non siamo forse un paese di Pulcinella?), per non dire universale (non siamo forse un mondo di Pulcinella?).

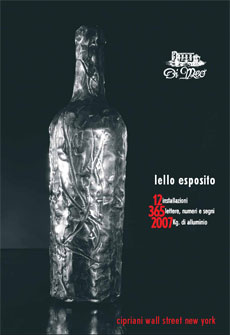

Ora Esposito si cimenta con qualcosa che sembrerebbe emanciparsi dalla tematiche a lui più care, i calendari. Non è così, anche i calendari sono simboli. Innanzitutto di un rapporto atavico che l’uomo ha cercato di stabilire con il tempo, scandito dalla regolarità, dalla numerazione, dalla corrispondenza fra le stagioni e le fasi della vita e del lavoro, nell’illusione di poterlo tenere sotto controllo. Il calendario è in realtà il tempo che passa, perfettamente misurabile nella sua inarrestabilità. E giorno dopo giorno passano le vite, il futuro diventa presente, il presente diventa passato. Il tempo è sempre uguale, siamo noi che cambiamo, modificandoci, deteriorandoci, fino all’estremo. E’ per certi versi un simbolo crudele, il calendario, freddo, oggettivo, impietoso: ci ricorda che non siamo padroni del tempo, ma sue vittime. Esposito lo tratta come tale, raggruppando numeri d’alluminio liberamente composti e mischiando fra di essi varie simbologie, fra cui la solita, immancabile maschera di Pulcinella. Il calendario scandisce il tempo come certi simboli, appartenenti ormai al nostro inconscio, scandiscono le nostre esistenze. Panta rei, terribilmente, in questi calendari concettuali di Esposito.

Il lavoro artistico di Lello Esposito è incentrato sulle simbologie, o meglio ancora, dovremmo dire, sulle simbolografie. Sono simbolografie consuete, stratificate, prevenute a noi dopo secoli di sedimentazione nell’immaginario collettivo, che riguardano innanzitutto la sua Napoli. Simbolografie spesso consunte, corrispondenti a luoghi comuni, ma che continuano miracolosamente a sopravvivere, confidando sull’abitudine, sulla pigrizia mentale, sulla superficialità dei mass media e di certo turismo di massa. Esposito le riprende, le riduce a termini essenziali di riconoscimento, le svuota di ciò che di più di trito e banale ci può essere, ma senza annullare del tutto la loro carica di convenzionalità. Non vuole cancellare: che ci piacciano o no, sono simboli con cui si convive, altrimenti si rischierebbe di avere una visione asettica della realtà, sostanzialmente distorta, dove avrebbe diritto di esistenza solo ciò che piace a una minoranza di spiriti eletti. Esposito, piuttosto, vuole reinventare questi simboli, proporre per essi nuove applicazioni, nell’intento di rivitalizzarli, di modificare il loro rapporto passivo con la storia per metterli in diretto contatto con un presente in continua evoluzione, estendendo in tal modo anche la loro capacità di rappresentazione metaforica. In questo senso, i Pulcinelli sono probabilmente i lavori più emblematici della “denapolizzazione” di Esposito, passaggio necessario con cui l’artista vuole conseguire una “nuova napolizzazione” simbologica. I Pulcinelli dialogano con sé stessi, con il loro modo di rappresentare un clichè tanto più eterno quanto più generico; si riaffermano rinnegandosi, vestendosi di nuove materie e assumendo fattezze inconsuete che sembrano fare il verso a Alberto Giacometti, conciliando l’apparentemente inconciliabile, la tortuosità di corpi filiformi con sorrisi beffardi. Così reinventati, fra antico e moderno, fra contraddizioni insanabili che però non macerano affatto, i Pulcinelli allargano il loro campo semantico per essere non più simbolo solo napoletano, ma nazionale (non siamo forse un paese di Pulcinella?), per non dire universale (non siamo forse un mondo di Pulcinella?).

Ora Esposito si cimenta con qualcosa che sembrerebbe emanciparsi dalla tematiche a lui più care, i calendari. Non è così, anche i calendari sono simboli. Innanzitutto di un rapporto atavico che l’uomo ha cercato di stabilire con il tempo, scandito dalla regolarità, dalla numerazione, dalla corrispondenza fra le stagioni e le fasi della vita e del lavoro, nell’illusione di poterlo tenere sotto controllo. Il calendario è in realtà il tempo che passa, perfettamente misurabile nella sua inarrestabilità. E giorno dopo giorno passano le vite, il futuro diventa presente, il presente diventa passato. Il tempo è sempre uguale, siamo noi che cambiamo, modificandoci, deteriorandoci, fino all’estremo. E’ per certi versi un simbolo crudele, il calendario, freddo, oggettivo, impietoso: ci ricorda che non siamo padroni del tempo, ma sue vittime. Esposito lo tratta come tale, raggruppando numeri d’alluminio liberamente composti e mischiando fra di essi varie simbologie, fra cui la solita, immancabile maschera di Pulcinella. Il calendario scandisce il tempo come certi simboli, appartenenti ormai al nostro inconscio, scandiscono le nostre esistenze. Panta rei, terribilmente, in questi calendari concettuali di Esposito.

Vittorio Sgarbi